関節ファシリテーション® とは

関節ファシリテーションとは・・・

1:痛みの原因である関節内運動障害に対しての施術

2:関節の動きの滑らかさを作り、可動域を拡大させる

3:筋力の発揮を促す

この3つを効果的に実施する施術方法になります。

この治療法は、Physical Therapistであり開発者の宇都宮初夫氏により、以下のように定義されています。

【定義】Synovial Joints Facilitation(SJF)とは関節内運動学(Arthrokinematics)に基づく関節内運動及び関節の潤滑機構に基づく接近(close)技術を用いて、Mennellの関節機能障害(Joint dysfunction)を治療し、自動・他動運動における関節の動きを、量的・質的に改善する治療的運動(Therapeutic exercise)技術である。

関節ファシリテーションの歴史

運動によって骨が動くためには、その中間にある関節が滑らかに動かなければなりません。関節の動きには一定の法則 があって、その研究成果を1927年Thomas Walmsley は「関節運動学(Arthrokinematics)」と提唱ました。 その後 研究を進め、1970年代に関節面の相互の動きを関節運動学として確立し、欧米の解剖学書にも掲載されるようになりました。(日本の解剖学書には未だ載っていません)

一方治療に関しては、1949年 米国整形外科医Mennell博士が臨床においてこれら関節の中の運動(関節内運動)の研究および治療法を紹介しました。その中で博士は、痛みを訴えて来院する患者さんには、原因として関節が引っかかったりして、関節の中の動きが制限される為に生じる痛みが最も多いと言っています。この状態を「関節の機能障害 (joint dysfunction)」と名づけました。 この状態は、病気ではないのですが、痛み(烈しい痛みから軽い痛みまでさまざま)というシグナルで表出され、長く続けば遠く離れたところまで広がります。

治療法もこの学問的背景をもとに「関節モビリゼーション(joint mobilization)」という徒手療法が確立され、カイロプラクティック、メイトランド、オステオパシー、パリス等のさまざまな学派があります。

しかしどの方法もリスクが 高い部分があり、そのリスクを取り除いた、愛護的でゆっくりとした手技のみ使用するとともに、安全でより効果的な 手技が開発され、我が国で「関節運動学的アプローチ(AKA)」が誕生しました。 AKAでの施術では、ただちに痛みが消失する効果がある一方、関節の可動域がおもうように拡がらないという問題も残りました。 具体的には、関節拘縮(硬くて動かない状態)の施術でストレッチする際に、関節の面の動きを考慮しながら引っ張っても、痛くはないが改善しない。という結果です。

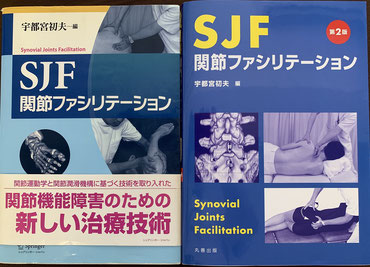

そこで、従来の「関節運動学」に「生物摩擦学(biotribology)」を加味したことで、関節の中に潤滑機構が働き、関節液の流れに沿ってより軽く動き、結果的に周りの組織(靭帯や筋)がゆるみ、柔軟性の獲得を容易にしました。 この新たな概念を「関節生物学的アプローチ(ABA)」とし、 2000年 我が国で「関節ファシリテーション(SJF)®」 という手技が誕生し、2008年には成書とし出版され(私も執筆しています)、毎年SJF学会を開催し、技術も今だより効果的なものへと改良が重ねられています。

関節内運動機能障害とは

関節の中に異常や病変ないにもかかわらず、関節面が通り道から脱線したり、引っかかたりして動きが困難な状態のことです。

【主な症状(症候)】

・痛み と それを防御するために筋肉が硬くなる "コリ" (筋スパズムや筋硬結と言われています)

・その他、しびれ・冷感・かすみ目・耳鳴り、皮膚の硬化・腫れ・発赤 など

※大きな特徴は、体幹の関節などでは、遠く離れた部位へ "関連痛(関連症候)" として出現することが多くみられます。(腰の関節の不調により、膝に痛みが出現するなど)

その結果、柔軟性や筋力低下も起こります。

【なぜ 起こるか】

・速い動き

・伸張

・通り道からの脱線(逸脱)

これらは、急に体を伸ばした時や、バランスを崩して踏ん張った時などに起こり、その後“痛み”として出現することが分かってきました。

よって、ぎっくり腰などは、なるべく早く元の状態に戻すよう施術を受けることをお勧めします。